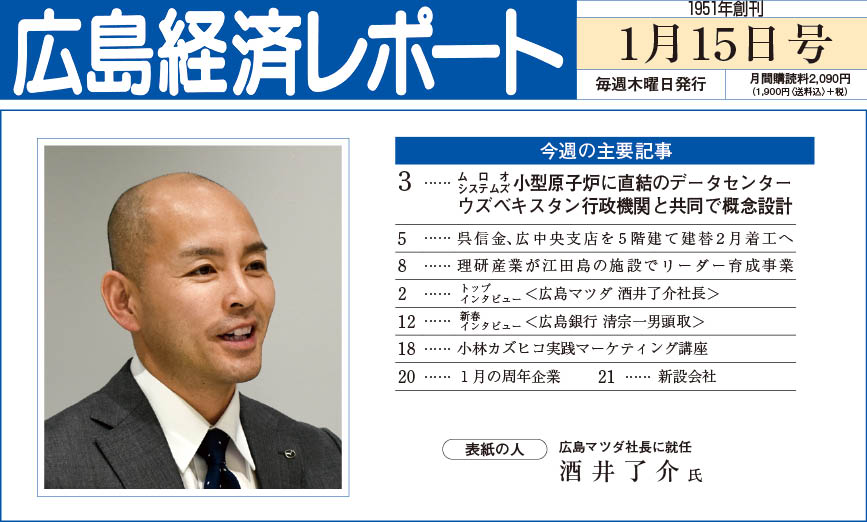

表紙の人

表紙の人  全国のマツダディーラーで最古参に位置付けられる広島マツダの新社長に、2025年12月に就任した。マツダに入社して国内営業本部や全国の販売現場を歩んできた酒井氏にとって、広島マツダは若き日に出向で鍛えられた特別な存在だ。「マツダ」という存在がつなぐ縁に導かれたのだろうか。約15年ぶりに同社へ再び出向し、経営のかじを握る。

全国のマツダディーラーで最古参に位置付けられる広島マツダの新社長に、2025年12月に就任した。マツダに入社して国内営業本部や全国の販売現場を歩んできた酒井氏にとって、広島マツダは若き日に出向で鍛えられた特別な存在だ。「マツダ」という存在がつなぐ縁に導かれたのだろうか。約15年ぶりに同社へ再び出向し、経営のかじを握る。

-社長就任の抱負は。

マツダ創業家の資本が今も息づく会社の社長を任されたことに感謝と強い責任を感じる。一番大切にしたいのは、顧客にとことん向き合う姿勢だ。ディーラーは営業会社だが、車を売ることが目的ではなく、ユーザーの暮らしに寄り添い、最適なソリューションを提供することが使命。そのためにも現場の声を大切にし、社員一人一人が誇りを持って働ける環境づくりに取り組みたい。

話題のお店を取材!

話題のお店を取材!

モダン邸宅風のレストラン。炎のゆらめきを眺めながらワインと料理を楽しめるよう、窯を取り囲むようにカウンター席を配置。瀬戸内の旬の食材をジャンルに縛られず、素材の味を生かし薪火でシンプルに仕上げる。

「木の種類によって異なる香りが食材に移り、奥行きのある風味が特徴。海の幸に加え、最近はジビエに注力しており、今はこの時期にしか食べられない野生のマガモが特においしい。かむほどにあふれ出す濃厚なうま味と野性味をご堪能ください」

食材の多くは代表自らが市場に出かけ仕入れており、調味料もすべて自家製。調理に使う水は県内各地の湧き水を定期的にくみに出かける徹底ぶり。日本で唯一、パルマハム職人の称号を持つ「ボンダボン」(岐阜)の生ハム(ぺルシュウ)を県内で同店だけが扱う。コースは全10品で1万8000円。より気軽に来店してもらいたいとアラカルトを昨年から始めた。

「ゆったり落ち着いた空間の中で、心癒やされる時間を過ごしてほしい」

記者が注目する旬の話題

記者が注目する旬の話題

気候変動の影響で瀬戸内海の海水温が上昇し、水産資源の減少や藻場の衰退といったさまざまな問題が懸念されている。広域で養殖カキが大量死した。急きょ横田知事や政府高官が現地を視察し、関係機関も調査に乗り出した。

高水温や降雨不足による塩分濃度の上昇をはじめ、いかだに密集させてつるす養殖法がストレス耐性を減らしていること、産卵後で体力を消耗した時期に強い北風が海底の低酸素水を押し上げたことなどが指摘されている。

自然に近い形で育てるなど多様化を検討すべきといった意見がある。大崎上島町の塩田跡の池でカキを養殖するファームスズキは、県内で大量死が明らかになった昨年9月25日から10月10日にかけて池の水質は酸素量、pH、塩分濃度のいずれにも異常は見られなかったという。

7月以降、水温が30度を超えたが、9月中旬まで歩留まりは95%と過去最高水準を維持。鈴木隆社長は、

「毎日、水質を数字で分析している。カキの生理に合わせて環境を整えられているかどうかが分かれ目になっていると思う。2012年から底の浅いカゴで密集を避け、エサを均等に行き渡らせる本場フランスの方式を徹底している。さらに2023年、広島県の支援を受けてフランスで開発された最先端の養殖システムを導入。高水温でも元気に成長する手応えを得ている。むしろ水温が高い方が育てやすいと感じる場面もある。このまま温暖化が進めば、カキ産地の地図が大きく変わりかねない」

水産大学校を卒業後、海産品卸に就職。欧米を視察しカキ養殖と流通量の壮大さに衝撃を受けた。実は、海外のレストランで提供される生食用カキのほとんどが欧米産。日本産はほぼ流通しておらず、見向きもされていなかった。

よほど悔しかったのか、国内各地を見て回り、大崎上島町でフランス式に適した塩田跡の池と出合った。08年にケーエス商会を設立し、11年にファームスズキを創業。全国一の広島産カキを世界へ届ける決意がにじむ。

塩田跡の池に海水を引き込んでおり、周囲の山からの湧き水がもたらす豊富な植物性プランクトン(エサ)など自然環境を最大限に活用。1~3月には「グリーンオイスター」と呼ばれるほど身が緑色がかり、甘さとまろやかさが際立つ。

生育設備の増強を進めており、最大生産能力は2~3年後に3倍超の3億円規模に拡大になる予定。台湾や香港、シンガポール、タイへの輸出を伸ばしている。

生態系の保護も意識し、昨年3月には県内のカキ養殖業者で初めて、環境や社会に配慮し養殖された水産物だと証明する国際認証「ASC」(水産養殖管理協議会)を取得している。

品質に自信を深める一方で、「漁師とファーマーは違う」という海外の事業者から投げ掛けられた言葉が強く印象に残るという。

「自然に任せるだけではなく、育て、設計し、価値を高めていく。その思いを社名の〝ファーム〟に込めた。広島全体のブランド力をさらに磨きたいと考え、カキの種(幼生)年間900万個のうち半数を2~3㌢に生育して同業者に卸している。水産業を志す若者が減り続ける現状を、何とかしなければならない。生産方式から抜本的に見直すことで〝もうかる仕組み〟をつくり、賃金などの待遇改善を通じて業界に呼び込む必要がある。広島モデルとして普及させたい」

人も自然と離れて生きることはできない。